西崎憲

1955年青森県生まれ。作家、翻訳家、音楽レーベル主宰。 日本翻訳大賞の創設、文学ムック「たべるのがおそい」の編集長を務めるなど、幅広い分野で活躍。2002年、『世界の果ての庭』で第14回日本ファンタジーノベル大賞を受賞。著書に『ヘディングはおもに頭で』『未知の鳥類がやってくるまで』『全ロック史』、訳書に『郵便局と蛇』コッパード、『ヘミングウェイ短篇集』、『青と緑 ヴァージニア・ウルフ短篇集』、『あの人たちが本を焼いた日 ジーン・リース短篇集』などがある。

Illustration 塩川 いづみ

Illustration 塩川 いづみ

20歳をだいぶ過ぎるまで「自然」や「四季」といった感覚は自分にはなかったのではないかと思う。

桜の美しさや、栗の匂い、金木犀の薫りなどはもちろんそれなりの感慨を運んできたが、心の深い場所にあるものと結びつくことはほとんどなかった。変わったのはいつだったのだろう。前触れもなくふいに変化したようでもある。

いつからか自然や四季に属するひっそりしたものが目につくようになった。

私鉄の線路の土手に散らばるイヌノフグリの鮮やかな小さい青や、室内にいても濡れるような秋の雨、窓を開けたときの11月の大気の冴え ー 陰影のようなそれらの物象や事象がかすかな声をあげるようになった。

小さな自然や四季が心中にあるなにかと結びつくには、ある程度の準備が必要だったのかもしれない。

なににたいする準備か、おそらく幼年時代から乗ってきた乗り物から降りるための準備。

物心ついてすぐ乗った乗り物の速度はとても速かった。速すぎたので自分の周囲にあるものがなかなか見えなかったのだ。

「色」に気づいたときにもそれに近い感覚があった。なにかの過程、過程のどこかで自分は色を再発見した。けれどいま思いかえすとはじまりは写真だったかもしれない。

写真は自分にとってつねにひとつの神秘だった。

いい写真というものはたしかにある。自分はそれに強く心を揺さぶられ、けれどそういう人の心を揺さぶる写真をどうしても自分の手で撮ることができなかった。

状況的に自分にとって撮ることが難しい写真、たとえば戦場の写真や非日常な写真に心が動くならば話は簡単だった、けれど状況や日時や場所はほとんど関係がないらしく、いい写真というものはどんな場所にでも存在した。何気ないスナップ、ポートレート、風景写真のなかに自分がぜったいに撮れないと思えるものが山ほどあった。

わたしは困惑しながら考えた。

いい写真と見なしているものから自分はいったいなにを感知しているのか、その感知しているものを、なぜ自分の撮る写真に持ちこめないのか、いい写真と自分のつまらない写真、彼我の差はいったいどこにあるのか?

永遠に解けないのではと思われたそれらの疑問への手がかりらしいものが、1年ほどまえに眼前に現れた。色の再発見という形で。

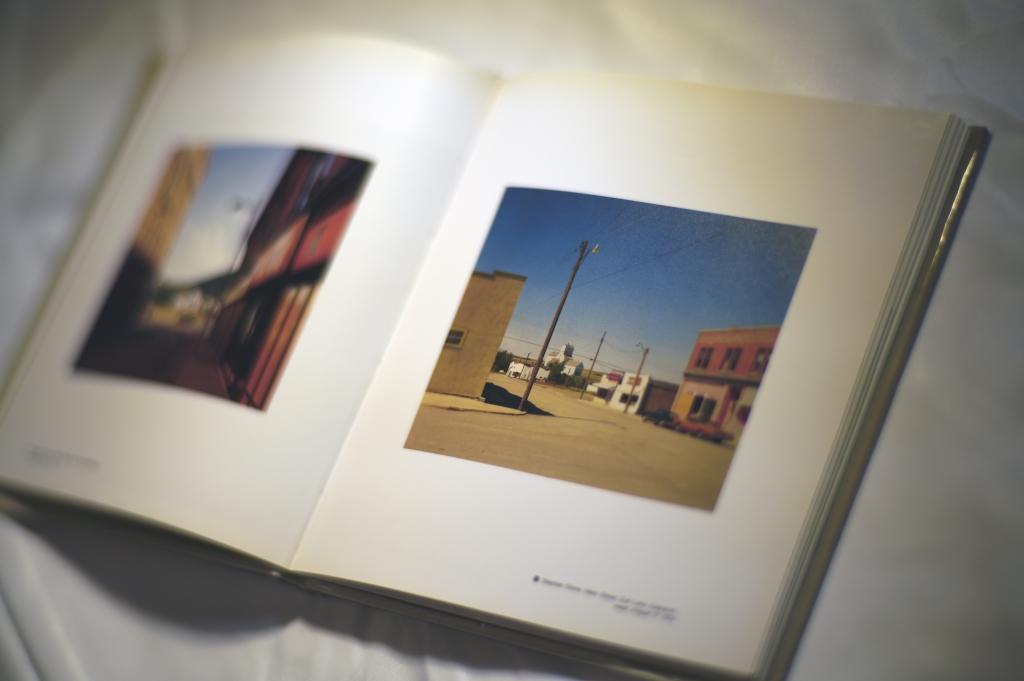

きっかけになったのはおもにふたつ、1970年代のムーヴメント「ニュー・カラー」の中心にいた写真家ウイリアム・エグルストンやスティーヴン・ショアの作品と、フィルムカメラで撮ったような見かけにするフィルム・シミュレーション・ソフトが現れたことである。

詳しく書くとこの紙数の何倍かの分量が必要になるので簡単な説明にとどめるが、どちらにたいしても自分が見てとったのはまずノスタルジーで、そこから写真と時間の関係にしだいに興味が移っていった。

エグルストンやショアの作品の色合いはときに強烈にノスタルジックで、その感覚はおそらくおもに「褪色」を思わせる色あいからくるのではないかと思う。そしてフィルム・シミュレーションは褪色の感覚を容易に創出できた。

褪色という現象は興味深い。

褪色した色を見るとき、われわれはふたつの色を同時に見ることになる。かってあったはずの色といま目のまえにある色である。褪色は過去と現在を併せもっている。つまり二重性をもっている。

たぶん重要なのは時間なのだろう。

ある程度時間を経た写真はどんなものであれ芸術作品のように見える。撮られたときの時間は写真内に固着し、時間が経てば経つほど固着性は高まる。スノードームやボトルシップが内にある事象を閉じこめているように、写真は撮られた時間そしてその時間の前後の事象を永遠に内に閉じこめているように見える。

自分における「色」の再発見はそんなふうに、「ノスタルジー」「褪色」が糸口になった。そしてそれから自分の体験や周囲から色を掘りかえす作業がはじまった。

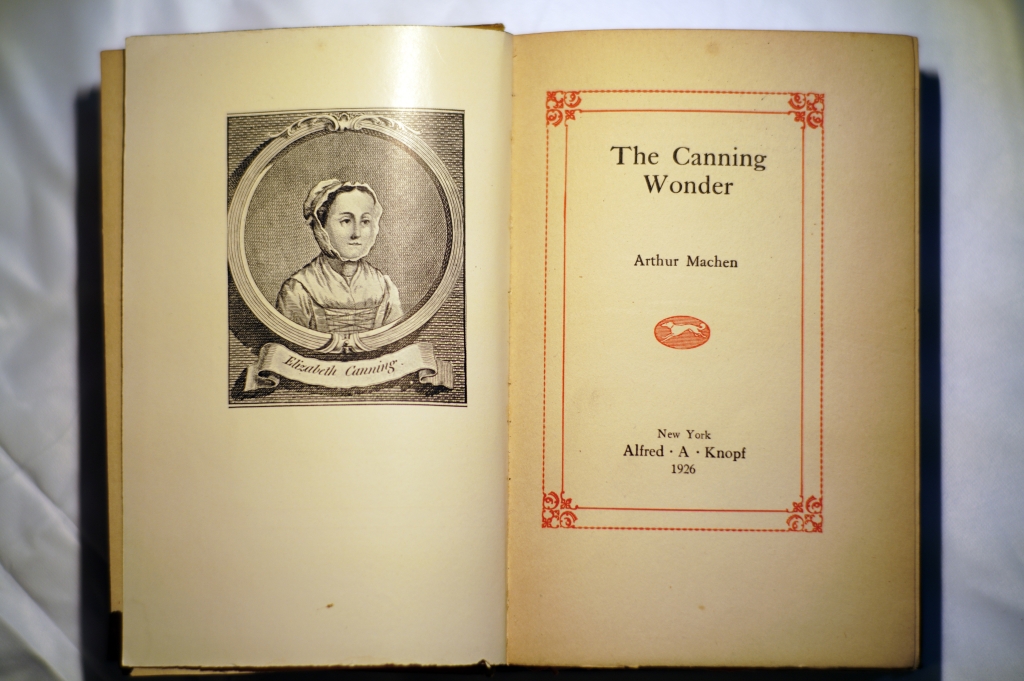

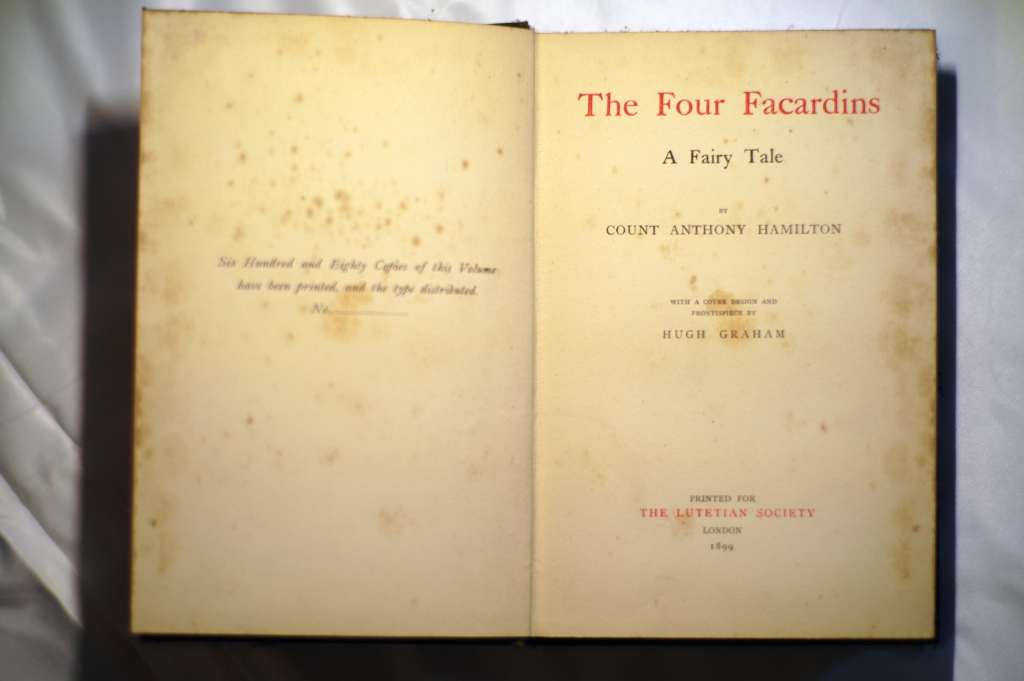

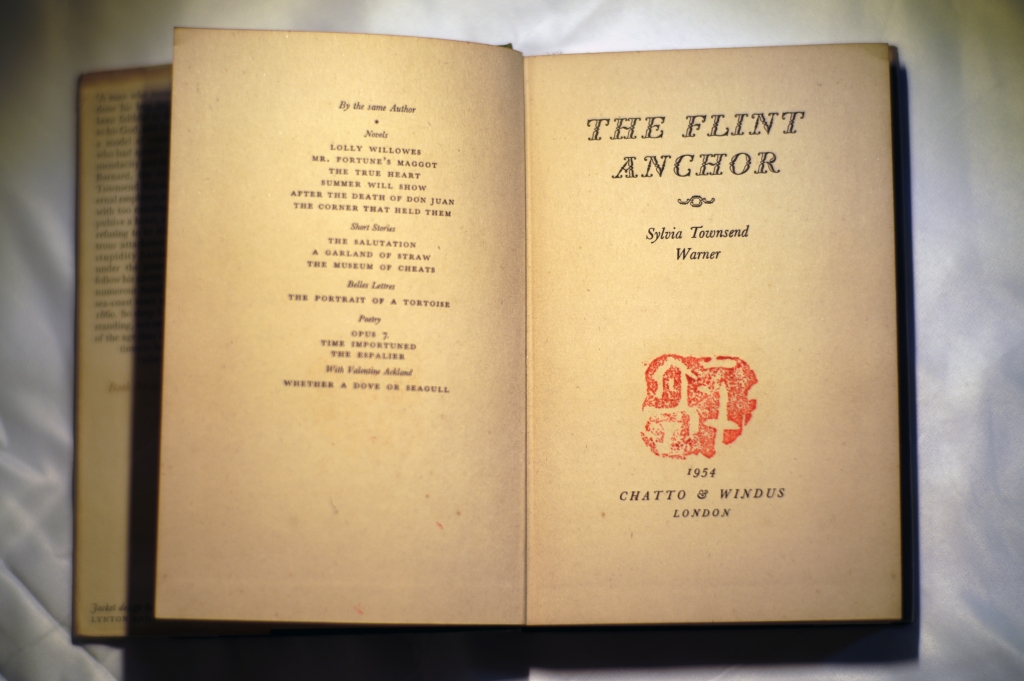

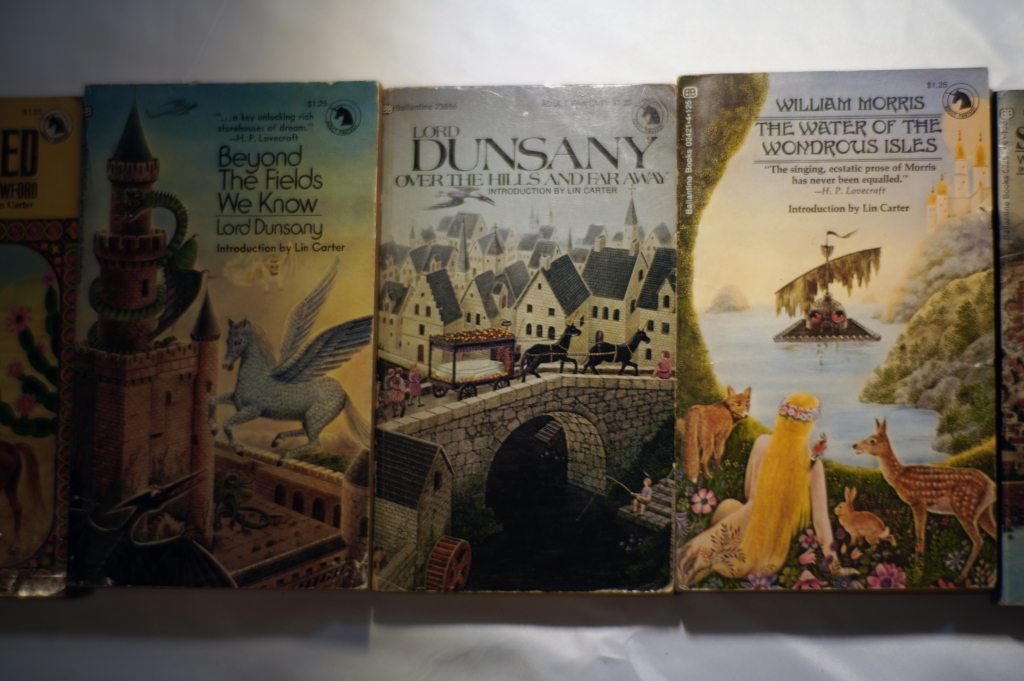

自分が持っている本のなかにはさまざまな色があった。まずそれまでなにげなく見ていた古い洋書の二色刷の赤に目がいった。

この赤はなんという味わいのある赤だろうとわたしは感じいった。

柔らかい紙の色と黒いインク、赤いインク。

詩人学者日夏耿之介(ひなつこうのすけ)の本はしばしば洋書の二色刷を再現している。日本でよく用いられる蔵書印の朱も似たような効果を与えるようである。

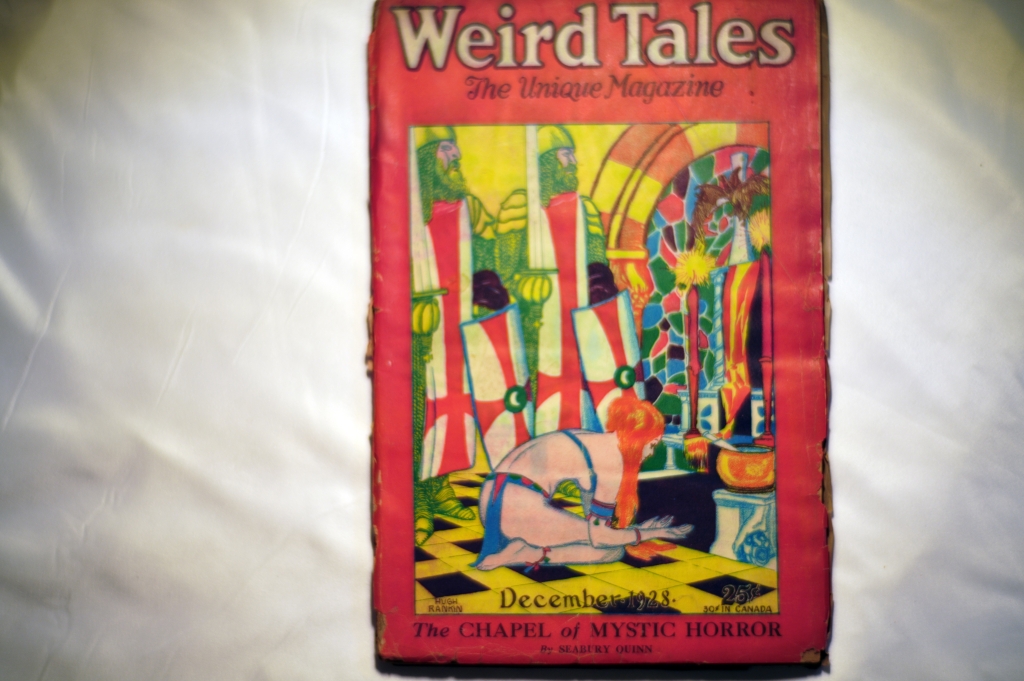

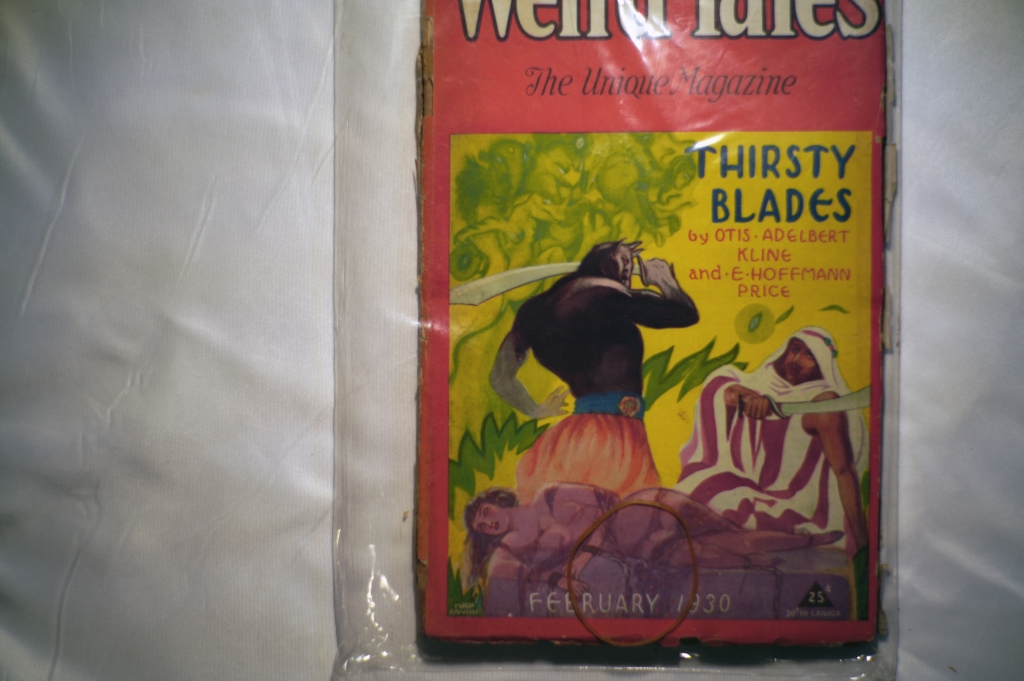

本と色ということを考えるとき、「パルプマガジン」を外すことは自分にはできない。

パルプマガジンは質の悪い「パルプ」紙に印刷した雑誌を指す。おもにアメリカで20世紀初頭から半ばくらいまで盛んだった印刷物である。以前すこしだけ集めたがコレクター的な要素があまりない筆者にしてはかなり珍しいことだった。

おそらく自分はノスタルジーのせいでパルプマガジンに惹(ひ)かれたのだと思う。パルプマガジンを美しい本と呼んでいいかどうかはわからないが、内容とともになにかしら人間にとって生なもの、直接的ななにかを含んでいるように思う。

パルプマガジンは脆い。古いものだともう手にとって読むことはできず、それどころか触っただけでぽろぽろと崩れてしまう。

酸化を停めるために脱酸処理をする必要があるが、なかなか面倒なようで、弱アルカリ性の材料でできた容器に収納するのが一番簡単な対処法であるようだ。

手元に50冊くらいあるので、早めに対策をとったほうがいいのだが、いかにも先送りされてしまう種類の作業である。

『ウィアードテールズ』は1923年に創刊されたもっとも有名なパルプマガジンで、H・P・ラヴクラフトやクラーク・アシュトン・スミスら、目次に斯界(しかい)の有名作家が並んでいる。『ウィアードテールズ』がこれほど知られているのはヴィジュアルがずば抜けてめだったからでもある。

同誌のもっとも有名な描き手はマーガレット・ブランデージであり、ブランデージはファーストネームを明かさずM・ブランデージの表記で作品を発表したが、女性であることが判明したとき、性的な描写が糾弾される程度が増し、ブランデージの仕事は減少したようである(仕事の減少にかんしてはほかにも理由があるのだが)。

筆者がもっとも好む同誌の描き手は1930年代のヒュー・ランキンである。

色に執着する者は多い。そのなかでもグラフィックノヴェルの作家クリス・ウェアは人後に落ちないだろう。グラフィックノヴェルとは「絵を使った小説」あるいは「小説的コミック」の絵である。1960年代あたりからアメリカで見られるようになったジャンルである。

ウェアの色使いはすばらしく、古いインクの色、褪色した色を意識しているのはおそらくまちがいないだろう。

真偽は定かではないが、ウェアはどんな色を見てもコンピューターで用いるカラーコードの番号に変換できたという。

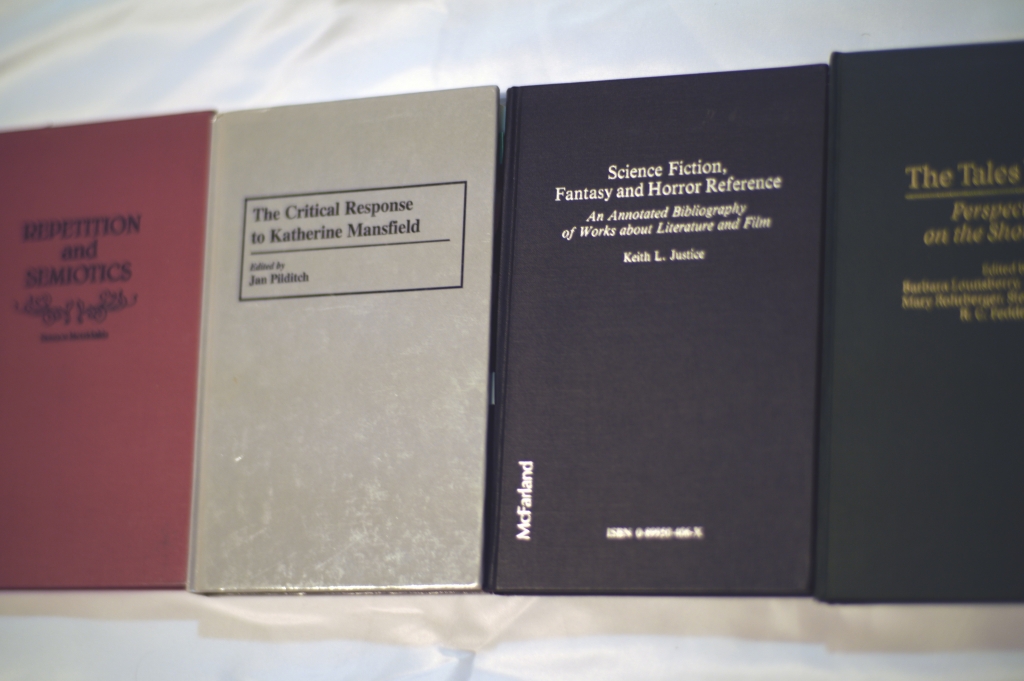

一般には美しいという語は用いられないだろうが、クロス装や厚い表紙の研究書、リファレンスにもわたしは端然とした美を感じる。それらの本はたいてい単色で文字も控えめで、機能主義あるいはミニマリズム的な印象をこちらに運んでくる。

色についてあらためて考えるようになってから世界にたいする見方がすこし変わったようでもある。以前は世界は自分がなにもしなくても存在すると考えていた。自分とは直接かかわりのない形で存在すると。

けれどいまはその言い方は不正確ではないかと考えている。

世界があるというよりは、世界の見え方がある、という表現のほうが的確ではないか、そう思っている。

1955年青森県生まれ。作家、翻訳家、音楽レーベル主宰。 日本翻訳大賞の創設、文学ムック「たべるのがおそい」の編集長を務めるなど、幅広い分野で活躍。2002年、『世界の果ての庭』で第14回日本ファンタジーノベル大賞を受賞。著書に『ヘディングはおもに頭で』『未知の鳥類がやってくるまで』『全ロック史』、訳書に『郵便局と蛇』コッパード、『ヘミングウェイ短篇集』、『青と緑 ヴァージニア・ウルフ短篇集』、『あの人たちが本を焼いた日 ジーン・リース短篇集』などがある。